読売KODOMO新聞“こども記者”が伝える

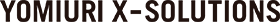

サステナブルのバトンを渡す ゴールドウインのアップサイクル事業

自社ブランドのほか、ザ・ノース・フェイスやヘリーハンセンなど、多くのスポーツ、アウトドアブランドを展開するゴールドウイン。国連がSDGsを採択したのは2015年だが、その7年以上前から環境に配慮した製品づくりに取り組んできた企業でもある。そのゴールドウインが2024年3月、読売KODOMO新聞にアップサイクル事業「グリーンバトン」を紹介する4ページにわたるタイアップ広告企画「読売KODOMOグリーンバトンでつながろう新聞」を掲載した。なぜ、小学生を対象にした読売KODOMO新聞がメディアとして選ばれたのか。

2024年3月21日付 読売KODOMO新聞(クリックして拡大)

サイズアウトした服をメーカーがリペア、アップサイクルする

ゴールドウイン ザ・ノース・フェイス事業本部

ザ・ノース・フェイスアパレル事業部 エキスパート

畑野 健一 氏

――ゴールドウインは早い時期から環境経営に取り組まれていますね。

畑野氏:はい、当社では「GREEN IS GOOD」というコンセプトの下、2008年から環境に配慮した製品の開発を進めてきました。2021年5月には長期ビジョン「PLAY EARTH 2030」を発表し、「環境配慮素材への移行」「脱炭素社会の実現」「循環型社会の実現」の3つの環境改善活動に取り組んでいます。「循環型社会の実現」の一つとして進めているのが製品のロングライフ化を目指したリペアとリユースで、その施策として2022年からスタートしたのがサステナブル・レーベル「グリーンバトン」です。

――「グリーンバトン」について詳しくお聞かせください。

畑野氏:サイズが合わなくなったり、傷が付いたりした当社のキッズウエアを買い取り、作り手である我々が責任を持ってクリーニング(洗濯)、リペア(修復)、アップサイクル(再生)を行い、新たな製品として再販売するプロジェクトです。対象商品はゴールドウイン、ザ・ノース・フェイス、ヘリーハンセンの3ブランドのキッズウエアです。

――具体的にはどのように行っているのでしょうか。

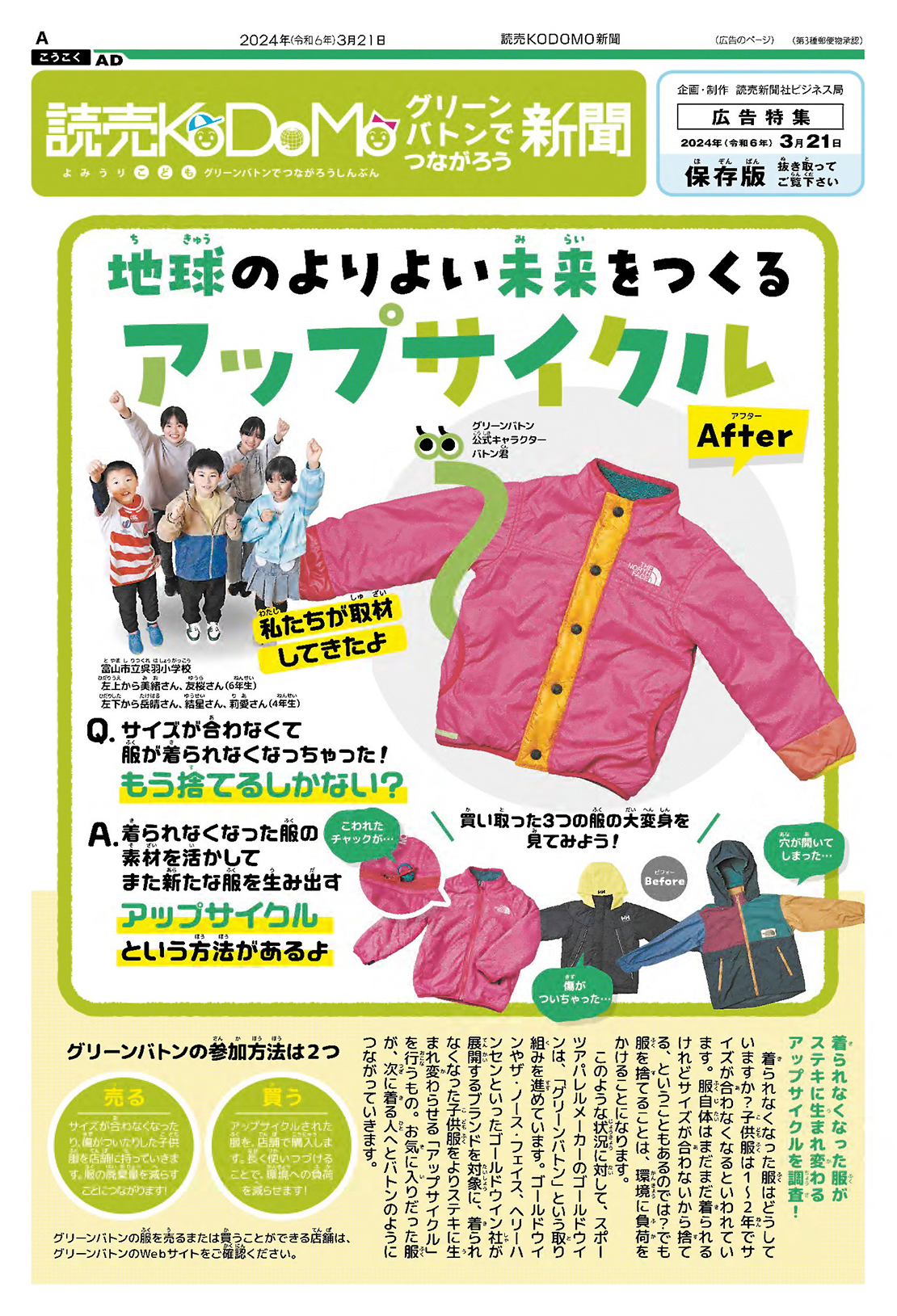

畑野氏:服の買い取りは現在、全国53か所の店舗で行っています。そこで集められた服は、富山県の我々の工場に送られます。メーカーならではの完璧な汗抜き・クリーニングを行った後、ワッペンなどでアレンジするカスタムリペアや、デザインをし直し新しい服に生まれ変わらせるアップサイクルを行います。そして「GREEN BATON」のタグを付けて再販売しています。

「サイズアウトした服は廃棄する」が4割も

――アップサイクル、リペアカスタムした服は1点物ということですか。

畑野氏:そうです。ただ、リペアカスタムはリユース品ということで価格は元より安く設定しています。「グリーンバトン」を購入していただくことで、今まで価格面でザ・ノース・フェイスやヘリーハンセンの購入をためらわれていたお客さまの敷居が少しでも下がればいい、という考えもあるからです。

――「グリーンバトン」を始めたきっかけはなんだったのでしょう。

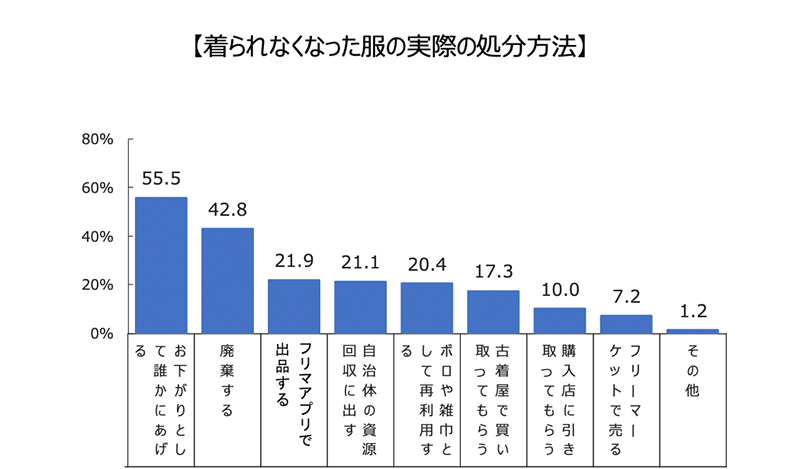

畑野氏:2022年、ザ・ノース・フェイスのキッズウエアの購入者約3000人を対象に、サイズアウトした服をその後どうするかアンケートを取りました。一番多い回答が「お下がりとして誰かにあげる」で55.5%。次に多いのは「廃棄する」で42.8%もいました。ザ・ノース・フェイスのキッズウエアはそれほど安い製品ではありません。それでも40%以上が廃棄されているのは衝撃でした。事業性を考えれば簡単なことではありませんが、廃棄されてしまう40%を買い取ってリユースできないか。それが「グリーンバトン」を始めたきっかけです。

出典:ゴールドウイン「THE NORTH FACEブランド調査報告書【キッズ】(2022)」

※回答は複数回答による。

――「バトン」はバトンを渡すという意味ですか。

畑野氏:そうです。ただ、次のお客さまに渡すという意味だけではありません。サイズアウトした服が、お客さまから店員の手に届けられ、それがデザイナーの手に渡り、工場の職人の手で新しい服として生まれ変わり、再び店員の手から新しいお客さまの手に渡っていく。そういうサステナブルなグリーンのバトンを渡していきたいという思いが込められています。

――デザインの変更はデザイナーが担当しているのですか。

畑野氏:ゴールドウイン、ザ・ノース・フェイス、ヘリーハンセン3ブランドの専任デザイナーが、東京の本社から富山の工場に出張してデザインを考えています。服をどのようにアップサイクルするかはその服の状態によって変わるためひとつひとつ考えなければいけません。デザインを変更するものが100点あったら、工場に対して100点の指示書を書かなければいけないので大変な作業です。ただ、担当しているデザイナーは、通常の製品企画とは全く違う目線で関われるので、大変だけれど楽しいし、やりがいがあると言ってくれますね。

こども記者が「GREEN BATON」の工場を取材

――「グリーンバトン」の広告を読売KODOMO新聞に掲載した理由はなんでしょうか。

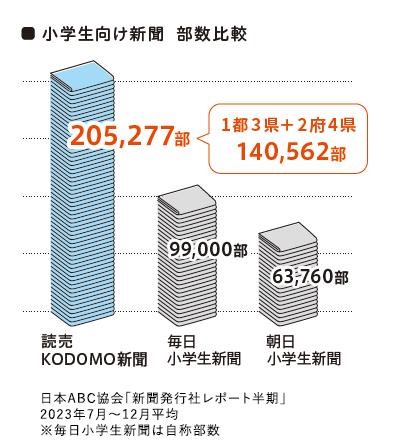

畑野氏:大きな目的は「グリーンバトン」の認知拡大です。読売KODOMO新聞が小学生向けの新聞の中で最も読まれていて、我々のメインターゲットである小学校低・中学年の児童とその親御さんに届くのが一番のポイントでした。

また、この活動を知ってもらうことで、こどもたちにモノを大事にすること、「捨てるのではなく直す」という考え方を知ってもらいたい、という思いが根底にありました。

――今回、ゴールドウインの工場を小学生5人が“こども記者”として取材した記事広告を掲載いただきました。

畑野氏:小学生による取材形式にするアイデアは読売新聞から提案いただいたものです。ゴールドウイン発祥の地である富山県小矢部市に我々の工場があります。そこで読売教育ネットワーク事務局に、SDGs教育に力を入れている県内の小学校を紹介いただき、6年生と4年生の計5人の児童に実際に工場で検品から汗抜き・クリーニング、デザイン、リペア・アップサイクル作業まで、服が生まれ変わる全工程を見学してもらいました。

――こどもたちが最も興味を示した工程はどこですか。

畑野氏:アップサイクルの工程です。こどもたちもデザイン会議に参加して、ワッペンやパッチの置き場所や色をどうするかを一緒に考え、工場で直す過程まで見てもらいました。こどもたちは、それを食い入るように見ていましたね。

――読売KODOMO新聞の最終ページでは、畑野さんがこども記者の質問に答えています。

畑野氏:SDGsに力を入れている学校の児童さんということもあって、小学生とは思えないレベルの高い質問が多かったですね。新聞掲載後には「(記事広告を)見たよ」とあちこちの知人から声をかけられました。「どうして」と聞くと「読売KODOMO新聞を自宅で購読している」というんですね。小学生のいる世帯で広く読まれていることを実感しました。

「読売KODOMO新聞」の増し刷りを買取店舗で活用

――今後どういう展開を考えていらっしゃいますか。

畑野氏:まずは今後も認知を広げていきたいと思っています。そのためには、動画やサイトのアップデートを積極的に行って「GREEN BATON」への理解と参加をより促していきたいと考えています。そして「GREEN BATON」の買取店舗と販売店舗の拡大も重要です。これまで買取店舗は53店にまで増やしてきましたが、製品の回収数を上げていくにはさらなる強化が必要です。また、販売店舗に関しては、現在は実店舗がPLAY EARTH KIDS恵比寿ガーデンプレイス店、PLAY EARTH PARK WONDER STORE都立明治公園の2か所のみで、今年2月にスタートしたオンラインのGOLDWIN WEB STOREを加えてもまだ3つのチャネルしかありません。ですが、販売店を拡大するにはキッズ服の買い取りを増やしていかなければいけません。そこが課題ですね。

――「読売KODOMO新聞」に掲載した4ページの広告特集は増し刷りして、買取店舗でも活用していただきました。

畑野氏:今までは店舗で「GREEN BATON」の活動を伝える販促物がなかったのですが、今回の「読売KODOMOグリーンバトンでつながろう新聞」の増し刷り紙面は来店したお客さまに「GREEN BATON」を知ってもらう効果的なツールになったと思います。それだけではなく、店舗スタッフからも今回のタイアップが「GREEN BATON」という活動を改めて勉強するのに役立ったという声が上がっています。今回の施策では、小学生に工場のリペアやアップサイクルの工程を見てもらいましたが、今後は店舗スタッフに同じような体験をしてもらうことを考えています。