信頼あるデジタル媒体であるために

IAS AWARD GOLD受賞記念対談

読売新聞東京本社は、デジタルメディア品質の世界的企業Integral Ad Science Japan(IAS)が制定する「IAS AWARD Media of the Year 2023」の最高賞であるGOLDを受賞しました。昨年に続き2年連続の受賞です。これを機に、改めてアドベリフィケーションについてIASカスタマーサクセス ディレクターの竹井伸仁氏と読売新聞東京本社イノベーション本部の村谷順平に話を聞きました。

(左から)村谷、竹井氏

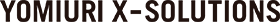

「アドベリ3指標」ブランドセーフティ、ビューアビリティ、アドフラウド

――「アドベリフィケーション(Ad Verification)」とは。

竹井氏:言葉通りでいくと「広告の効果検証」を意味しますが、特にデジタル広告を取り巻く配信環境に特化した指標・計測のことを「アドベリフィケーション(アドベリ)」と呼んでいます。

次の3つの指標を「アドベリ3指標」と呼びます。

- ブランドセーフティ:広告が配信されるサイトが広告主にとって適切かどうか

- ビューアビリティ:視認可能な状態で広告が配信されたかどうか

- アドフラウド:実在するネットユーザーによって発生したインプレッションかどうか

――そこでその3つの指標のデータが大切になってくるのですね。

竹井氏:そうです。データを把握した上で、実際に自分たちが配信した広告がどのような状態にあるのか、自分たちの広告予算が正しく使われているかどうかを確認することは広告主様の責任のひとつであると我々は考えています。

アドフラウド発生率は最大10%にも

――広告が見られていなくて問題になっている、ということが起きているのはなぜですか。

竹井氏:新聞や雑誌ですと広告が掲載されていることが確実に分かりますが、デジタル広告はアドネットワークやプログラマティックといった取引が主流で、配信先はもう無数に存在していて、広告主にとって自社の広告がどこに出ているかを追いかけるのは非常に困難です。また出稿作業を請け負っている広告会社にとっても、どの広告クリエイティブがどのサイトのどの配信面に出ているかを全部突き止めるということは、もう不可能なんですよね。

世界での平均のアドフラウドの発生率は、何も対策していない場合だと最大10%程度と言われます。つまり全配信インプレッションのうち10%が人間ではないロボットによるものということです。このように意図的に仕組まれたロボットによって、そのインプレッション、言い換えればそれにかかる広告費用が掠め取られているという現状があります。

――10%もですか!

竹井氏:アドフラウドに関して、日本は世界の中でもワースト2、3位の発生率です。なぜかというと、広告予算は潤沢にマーケットに流れているものの、監視の目が非常に弱いので、不正を働こうとする個人や団体からすると格好のターゲットになっているからです。日本のアドフラウド被害額は想定で年間1300億円と言われています。実際はおそらくもっと多いと思います。欧米ではアドベリフィケーションが当たり前の状態ですが、日本ではいかに広告運用のコストを抑えていくかというところに問題がフォーカスされ、デジタル環境の品質に関しては、後回しにされてしまう傾向が続いているかな、とは思います。

ツールを導入して初めて見える“現実”

――ビューアビリティについてはいかがですか。

竹井氏:日本の平均ビューアビリティは50%を切っています。ビューアビリティのカウントはディスプレイ広告の場合、「広告クリエイティブの50%以上の面積が1秒以上スクリーン上にとどまった状態」を指すので、クリエイティブの面積が100%表示されていて、かつ2秒、3秒の間スクリーン上にとどまっている確率になると、さらに下がっておそらく10~20%くらいになってしまいます。こういった数字は、弊社が提供しているような、アドベリフィケーションのツールを導入しないことには見えてこないのです。

ですから「広告を出稿しました、1000万回表示されました」ということだけではなくて、どれだけ見られる環境で配信されたのか、広告主から見て正しいサイトで配信されたのか、ロボットではない人間にちゃんと見られていたか、ツールを使って確認するのがとても重要です。

――広告主や広告会社はツールで計測して得たデータをもとに、配信の内容を変えていくといった対応を取るのですか。

竹井氏:実際に計測すると、それまで見えていなかった新しい事実を発見されるケースがほとんどです。「たくさん出ているからいいと思っていたけど、実際はほとんど見られていなかった。数字の良くないプラットフォームに対する広告費を削ってもっとパフォーマンスがいい、つまりきちんと見られていてアドフラウドもなく、ブランドセーフティが確保されている環境に再投資をする」という判断ができるようになるんですね。

――ビューアビリティを確保していなかったり、内容が不健全だったりするサイトには広告が掲載されなくなるということですよね。

竹井氏:日本のデジタル広告業界全体としては、デジタル環境に対する監視の目が厳しくなればなるほど、そういったサイトはいずれ淘汰されると考えてはいるんですが、ただ、近年、生成AIなどの新しいテクノロジーが出てきている中で、すぐに全部がクリーンな状態になるかというと、なかなかこれは日本だけではなく全世界的にも難しい。でも、まず大事なのは、広告主様、媒体社様、広告会社様が、「デジタル広告の品質に対して意識をしていますよ」という状況をいかに作っていくことができるか、だと思っています。

読売のデジタル広告健全化の取り組み

――読売新聞は、IASさんのツールでデジタル広告の計測をしていますが、具体的にはどういった取り組みをしているのですか。

村谷:2つの方向性があって、1つめはサイト全体の3指標が良いスコアになるような取り組みをしています。

ビューアビリティの改善については、サイトの下の方の広告枠でビューアビリティが低いというスコアが出た場合は、ユーザーが広告掲載位置に到達してはじめて広告を読み込み、無駄な表示を行わないようにして、よりユーザーの目に触れるよう改善を行います。逆に上の方の枠ですぐ通り過ぎてしまい、ビューアブルにならないのであれば、つなぎ込んでいる業者が多すぎて、表示する速度が遅いという判断をし、業者を選定してすぐに広告が表示されるように調整します。

ブランドリスクに関しては読売新聞のサイトでは基本的には問題にならないと考えています。平均とは桁が違う数字になっています。

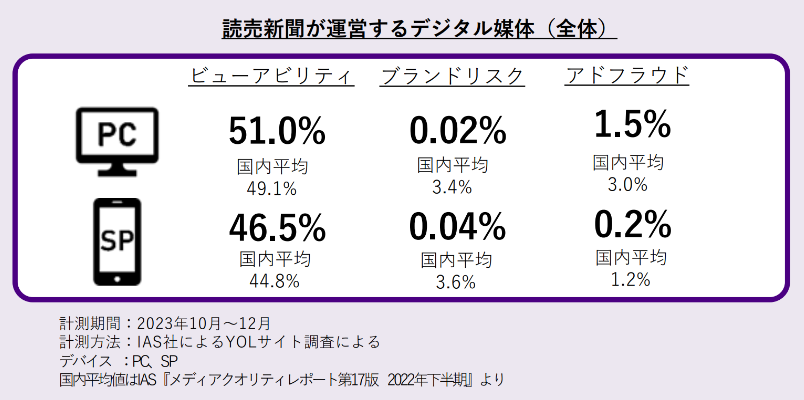

アドフラウドに関してですが、ロボットにも「いいロボット」と「悪いロボット」がいます。検索順位に影響するようなグーグルのクローラーなどは排除してはいけない「いいロボット」で、IASさんのツールでは「GIVT(General Invalid Traffic)」と呼びます。ですのでIASさんのツールでもなんらかの制御はかけられません。「悪いロボット」は「SIVT(Sophisticated Invalid Traffic)」と呼んでおり、通常はクライアントの広告の掲載情報に「SIVTには掲出しない」という条件をIASさんのツールを利用して追加することで対応するようです。ただ、この方法だとどうしても抜け漏れがあるため、読売新聞では「SIVT」がやって来たら、必ず「空白の広告」が出るという最優先の条件を設定することで、クライアントの広告がSIVT来訪時に出ない設定にしています。

クライアントの広告が「悪いロボット」来訪時に出ない設定でアドフラウドを回避

つまり「SIVT」には、ご出稿いただいた広告は予約型広告だろうが、プログラマティック広告だろうが出ません。この設定により、読売のサイトのアドフラウドのスコアは、ほぼ「いいロボット」のみのスコアと認識しています。

アドベリ完全対応のメニューも

――もうひとつの方向性というのは?

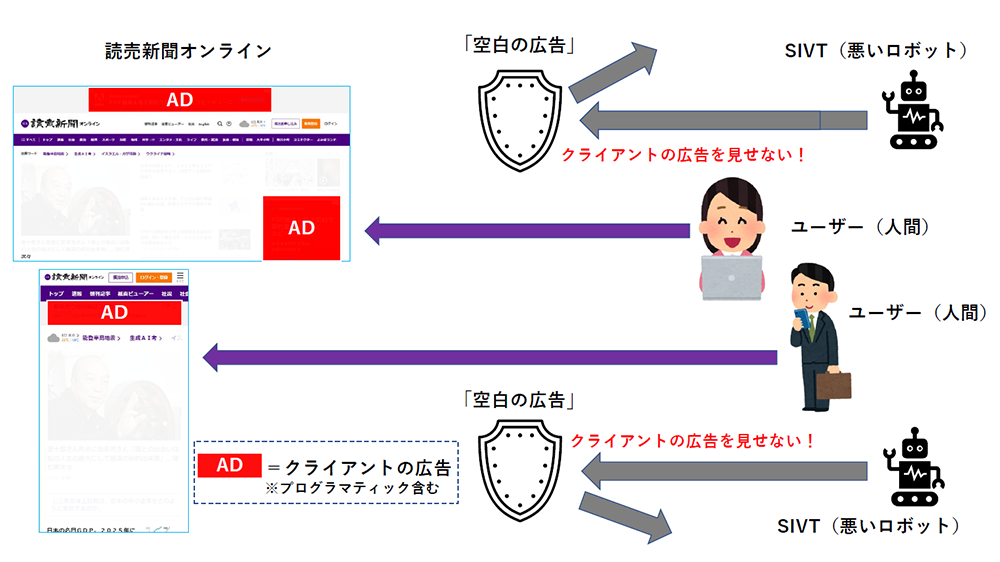

村谷:よりクリーンな環境を求める広告主に対しては、ビューアビリティの保証メニューをご用意しています。

①ビューアビリティの保証メニュー

クリックで拡大

通常、単価1円のメニューが2円になっていますが、これは先ほど竹井さんがおっしゃっていた、「50%以上かつ1秒以上」表示されたものをインプレッションと計測するメニューになっています。つまり、ビューアビリティ100%保証のメニューです。

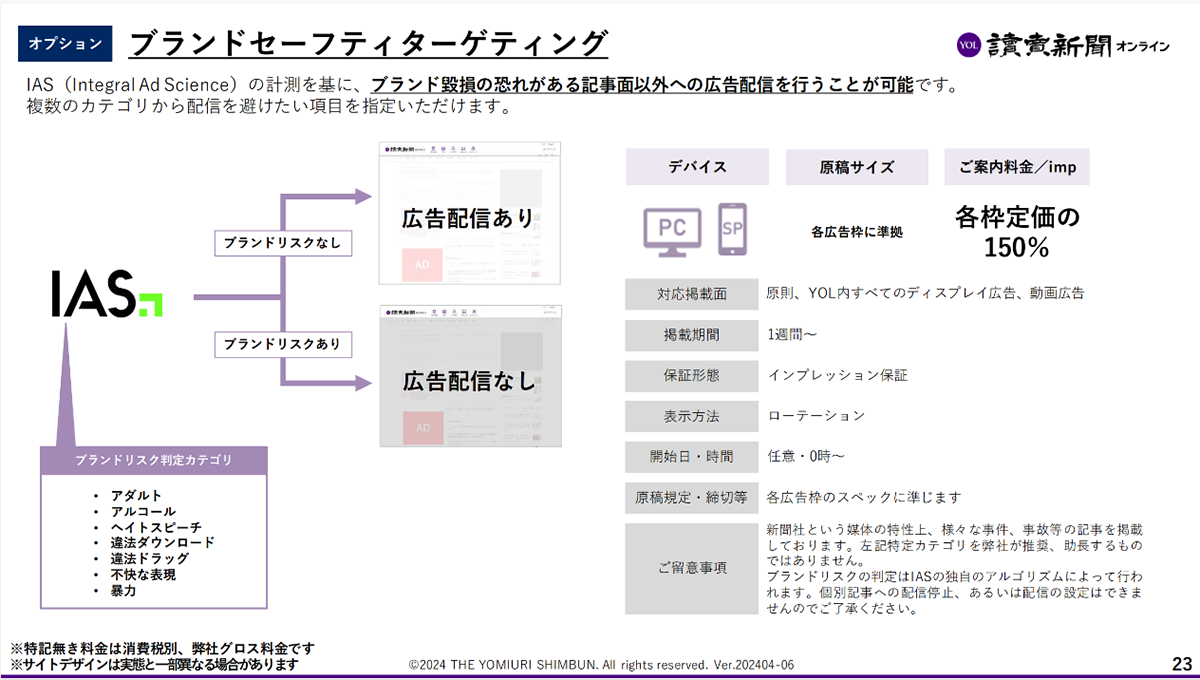

またブランドセーフティの観点から、どうしても戦争や事故の記事面での掲載は避けたいという希望に対して、IASさんがブランドリスクと定義する、「7つのカテゴリー」にあたらない面だけに配信するメニューがあります。

②ブランドセーフティターゲティング

クリックで拡大

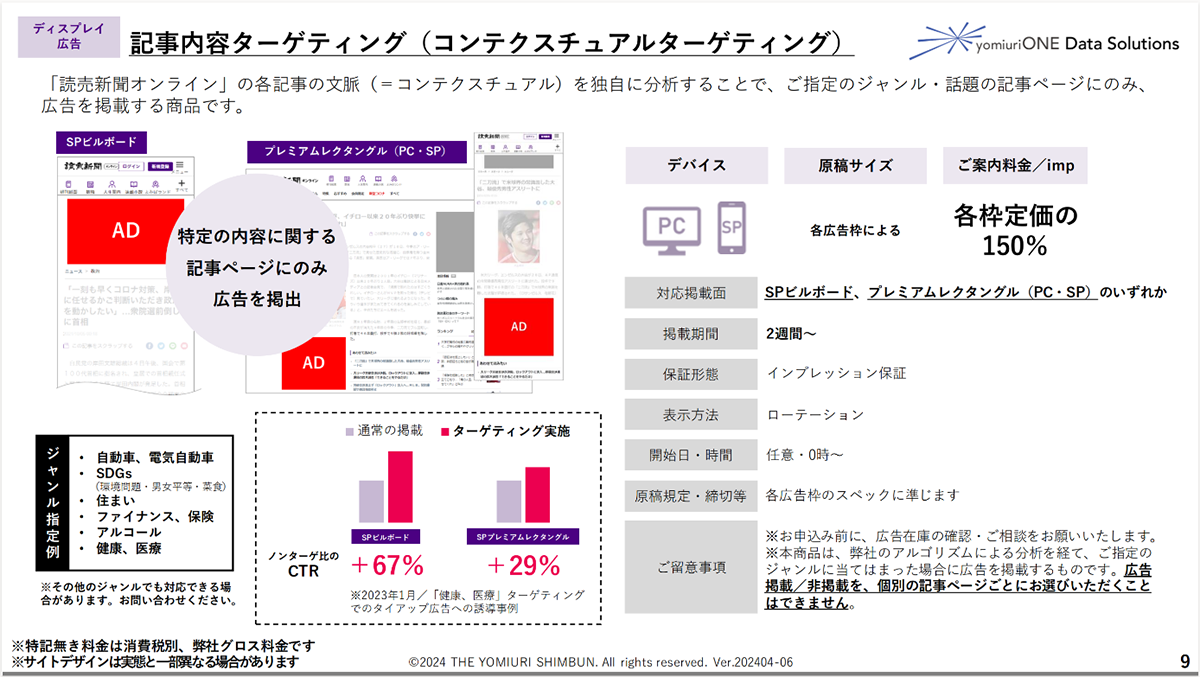

さらに、その7つのカテゴリー以外にも、ブランドリスクと考えるテーマがある場合は、記事内容をAIで分類して対象を除外したり、ターゲティングしたりするメニューもあります。記事自体がネガティブな記事か、ポジティブな記事かも判別しますので、カスタマイズが可能です。

③記事内容ターゲティング

クリックで拡大

このようにIASさんのツールと読売新聞独自のツールを組み合わせることで、よりブランドセーフな配信ができるようになっています。

竹井氏:単純に、全体のインプレッションに対してのCPMがどうだったかよりも、ビューアブルなCPMがどれくらいだったのか、という点が判断基準になっている広告主様が年々増えてきています。読売新聞さんが、そういった取り組みをされているということは、広告主様にとってクオリティと効率を担保する上で選択肢が大きく広がると思います。また、サードパーティクッキーが使えなくなる中で、コンテクスチュアルターゲティングの手法をすでに実装されている。つまり広告主様独自のブランド適合性の基準を加味した上での広告配信ができるということですので、非常にパワフルだと考えますね。

――今年度のゴールド賞を読売新聞が獲得できたのもそういったあたりが理由ですか?

竹井氏:そうですね。読売新聞さんは、デジタル広告の配信環境を安全かつ安心に整えていくということを、2022年の4月以来IASのツールをお使いいただき、率先して取り組んでいらっしゃいます。その実施内容はもちろん、考え方も含めてトータルで評価させていただいた上でのゴールド賞です。

村谷:アドベリツールでいうとクライアントと国内の媒体社の普及率はIASさんが1番ですよね。だからIASさんのツールを使っているクライアントさんには同じ基準で注文されるし、こちらも同じ基準で確認していただけるっていうのは、確かに強いですね。

「責任あるメディア」を求める声が8割

――今後の課題について教えてください。

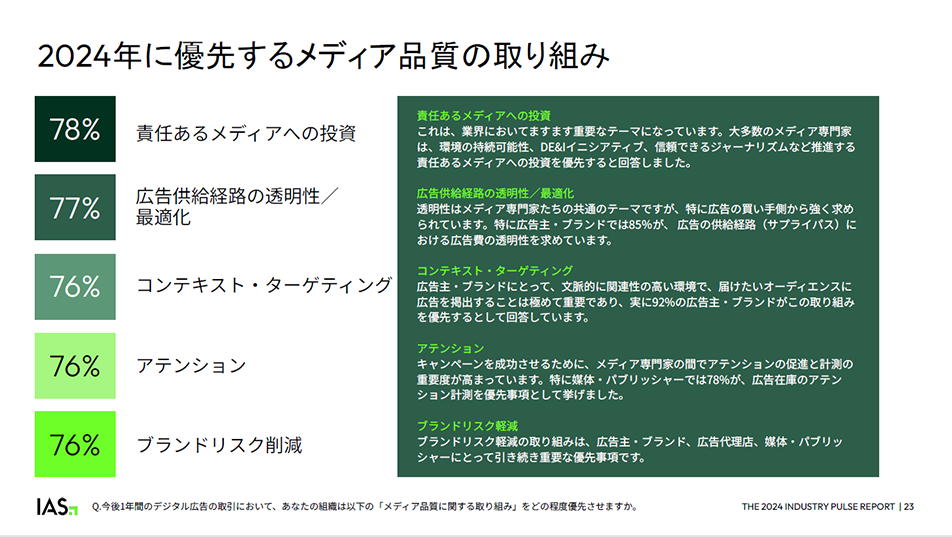

竹井氏:昨年、我々が日本の広告会社様、広告主様、パブリッシャー様の総勢200名以上を対象にアンケート調査を行った中で、特筆すべき結果がありました。「今後責任あるメディアへの投資が非常に大事である」、「デジタル広告を運用する上で責任あるメディアを追い求めていくべきだ」という声が全体の8割を占めたのです。

出典元:The Industry Pulse Report 2024 日本版

やはり皆さん、安心して配信できる環境を整えていくことが今まで以上に重要と考えている。おそらくその背景にはフェイクニュースの問題など、デジタル広告の負の面が強調される出来事が続いたことがあり、そういった中で「責任あるメディアが大事」という見解になっているのではないでしょうか。

村谷:読売新聞のウェブサイトは、例えるなら常に“盾”を構えることによって悪意のあるロボットに広告を見せない設定をしていますので、安心してご出稿いただける媒体です。これからもIASさんのツールをフル活用して、信頼性の高いメディアであり続けたいと思います。

竹井氏:我々としては、引き続き日本でデジタル品質の大切さとアドベリフィケーションのデータを把握することの重要性を啓蒙していきたいです。

一般社団法人デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)などの業界団体も設立され、数年前と比べるとアドベリの考え方は確実に根付いてきてはいるものの、やっぱりまだまだ足りなくて、これはもう引き続き言い続けるしかないと思っています。特に、今年は正念場です。生成AIやMFAに対する懸念も増加し、巨額の広告費が投下されるオリンピックや選挙などの世界的イベントが控えているため、日本全体でより一層「監視の目」を強化する必要があります。

読売新聞のデジタルメディア・デジタル広告商品についてはこちら