読売新聞×SMN協業3年で見えた「マス×デジタル」の新潮流

※本記事は月刊『宣伝会議』25年11月号に掲載されたものです。

デジタル広告が高度化する一方で、リーチ規模の大きいオフラインのマス広告と連携できず、認知拡大から購買行動までを一気通貫で設計できないがゆえに、広告効果が頭打ちになるケースも少なくない。こうした状況を打開するため、2022年7月、読売新聞とSMNは両社のアセットを組み合わせた統合型マーケティングソリューション組織「YOMIURI X-SOLUTIONS」を立ち上げた。サービスの中心となる「YxS Ad Platform」は、マスとデジタルをつなぐ新たな広告手法を提供している。リリースから3年、見えてきた潮流の変化とは。

左から)読売新聞東京本社 イノベーション本部 阿久津 祥太 氏、SMN アライアンス推進部 佐藤 壮一 氏

4000超のメディアに配信可能な「YxS Ad Platform」

2022年、ソニーグループでマーケティングテクノロジー事業を担うSMNと読売新聞東京本社の資本業務提携から誕生した「YOMIURI X-SOLUTIONS(略称:ワイバイエス)」。新聞メディアとしての信頼性と、デジタルソリューションをかけあわせた統合型マーケティングを提案している。

その中核となるのがデジタル広告配信基盤「YxS Ad Platform」だ。読売新聞グループの読者データ「yomiuri ONE」と、SMNが持つテレビ視聴データ「Connected TVData Bridge(TVBridge)」という、新聞・テレビという2大マス媒体の接触データを活用。これにより、例えば「スポーツ好き」に対して広告を届けたい場合、yomiuri ONEでは「読売新聞オンラインスポーツカテゴリ閲覧者」、TVBridgeでは「スポーツ番組視聴者」と多角的にターゲットを捕捉できる。配信先は読売グループの自社メディアをはじめ、ニュースサイト、ポータルサイト、動画・音声アプリなど4000以上。

デバイスもスマートフォンやPCだけでなく、コネクテッドTVやデジタルサイネージまで幅広く対応している。活用するクライアントは多岐にわたり、中央省庁、飲料・嗜好品、自動車、金融機関など、幅広い業種から高い評価を得ている。

「獲得効率の壁」を突破するミッドファネルへのアプローチ

多くの企業が直面しているのが、デジタル広告の「獲得効率の低下」だ。アルゴリズム変更やCookie規制、ユーザーの広告回避傾向などにより、ターゲットにリーチできる母数が減少。配信期間が長引くほど、その効果は先細ってしまう。

この壁を打破するのが、新聞・テレビ接触データを活用したミッドファネルへのアプローチである。

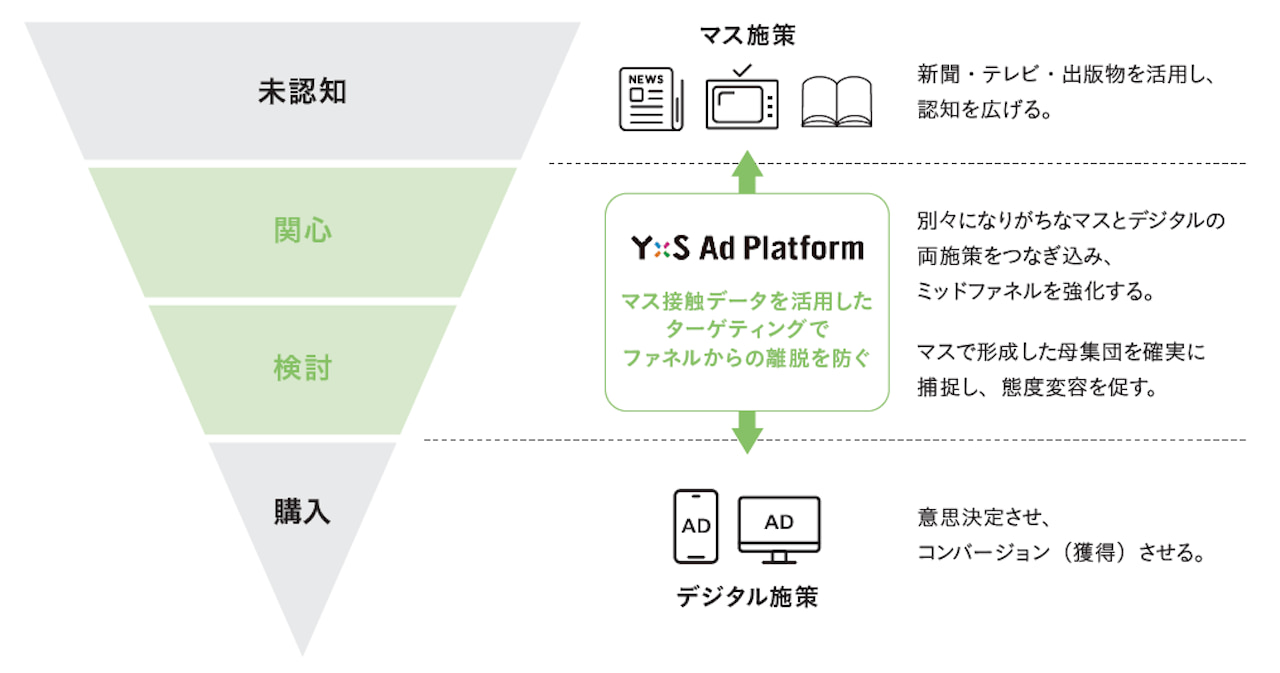

ミッドファネルとは、認知から購買の間にある検討段階のこと。阿久津氏は「マス広告で広く獲得した認知を、デジタルで検討段階へと橋渡しすることで、より効率的に成果につなげられます」と語る。具体的には、新聞広告やテレビCMの接触者に対してデジタル広告で追加アプローチを行う手法や、より細かなターゲティングによるマス施策の強化が可能だ【図表】。直近でD2C企業から受注した案件では、新聞広告やテレビCMの接触者に対して、ディスプレイ広告を配信して、オンライン上でのコンバージョン指標までを求める施策を評価されたという。

また、オフライン施策とオンライン施策を組み合わせた提案も積極的に行う。具体的には、BANDAISPIRITSの新作フィギュア発売に合わせて、新聞号外の体裁を模したクリエイティブを作成し、イベント会場で配布。あわせて、「YxS Ad Platform」でディスプレイ広告の配信も行い、リアルなタッチポイントの創出とデジタル施策を掛け合わせた。

図表 「YxS Ad Platform」の特徴|マスデータ活用によるミッドファネル強化

新聞+テレビの2大マス媒体のデータマーケティングを初めて実現した「YxS Ad Platform」は、別々になりがちなマスとデジタルの両施策をつなぎ込み、ミッドファネルを強化。

高度化するマーケ戦略求められる“マス×デジタル”連動

サービス開始から3年。脱Cookie時代のはしりに生まれた同事業だが、現在は1st Partyデータの価値が一段と高まっていると佐藤氏。「読売新聞オンラインや医療情報サイト『ヨミドクター』、『美術展ナビ』など、同社の特色あるサイトの接触データに対するクライアントのニーズは年々強まっています」と続ける。

マーケティング施策が高度化していくなかで、クライアント企業の向き合い方も変化してきた。同事業ではSMNの社員複数名が読売新聞社内に週4日常駐しており、営業同行も実施。これによりデジタル広告の提案も同時にできるようになり、クライアント企業においてマス媒体の担当者だけでなく、デジタル担当者が同席することも増えてきているのだという。

「いまや新聞社においても、プランニングにデジタル施策は不可欠です。しかし企業側では担当部門やデータが分断されているケースも多く、そこをつなぐ役割を担いたい」と阿久津氏は語る。

またブランドセーフティの観点では、「YxS Ad Platform」として2025年2月にデジタル広告品質認証機構(JICDAQ)の認証を取得。複数のアドベリフィケーションツールを導入し、広告配信における透明性を担保。新聞社が母体となるデジタルメディアだからこその信頼性を高めている。

事例 BANDAI SPIRITS

BANDAI SPIRITSの新作フィギュア発売に合わせて、PR号外をイベント会場で配布。リアルとデジタルを横断する効果的なプロモーションを実現した。

2社のアセットを活かして今までにない施策を実現したい

今後について阿久津氏は「読売グループにはジャイアンツやよみうりランド、読売旅行など生活者と直接接点を持つ場がある。SMNはソニーグループの通信・エンタメ領域のアセットを持っている。これらを掛け合わせ、今までにない施策を実現したい」と展望を語る。

佐藤氏も「YOMIURI X-SOLUTIONSという組織として、広告以外の分野でも、お客さまの事業拡大や課題解決に貢献できる領域を広げていきたい」と、より上流の事業課題への対応を目指していると語った。