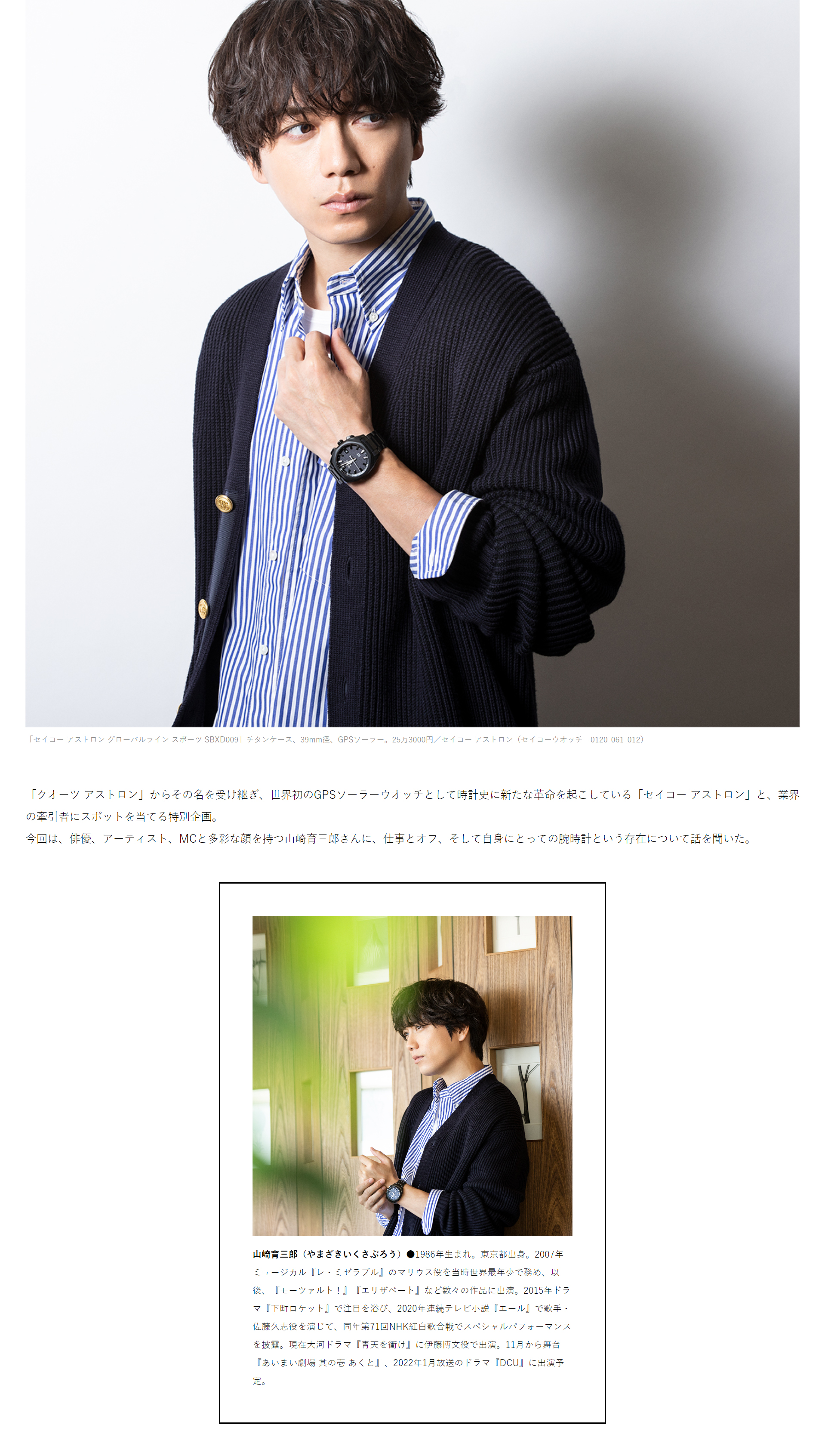

2つのウェブメディアを連携

セイコーウオッチ・タイアップ広告

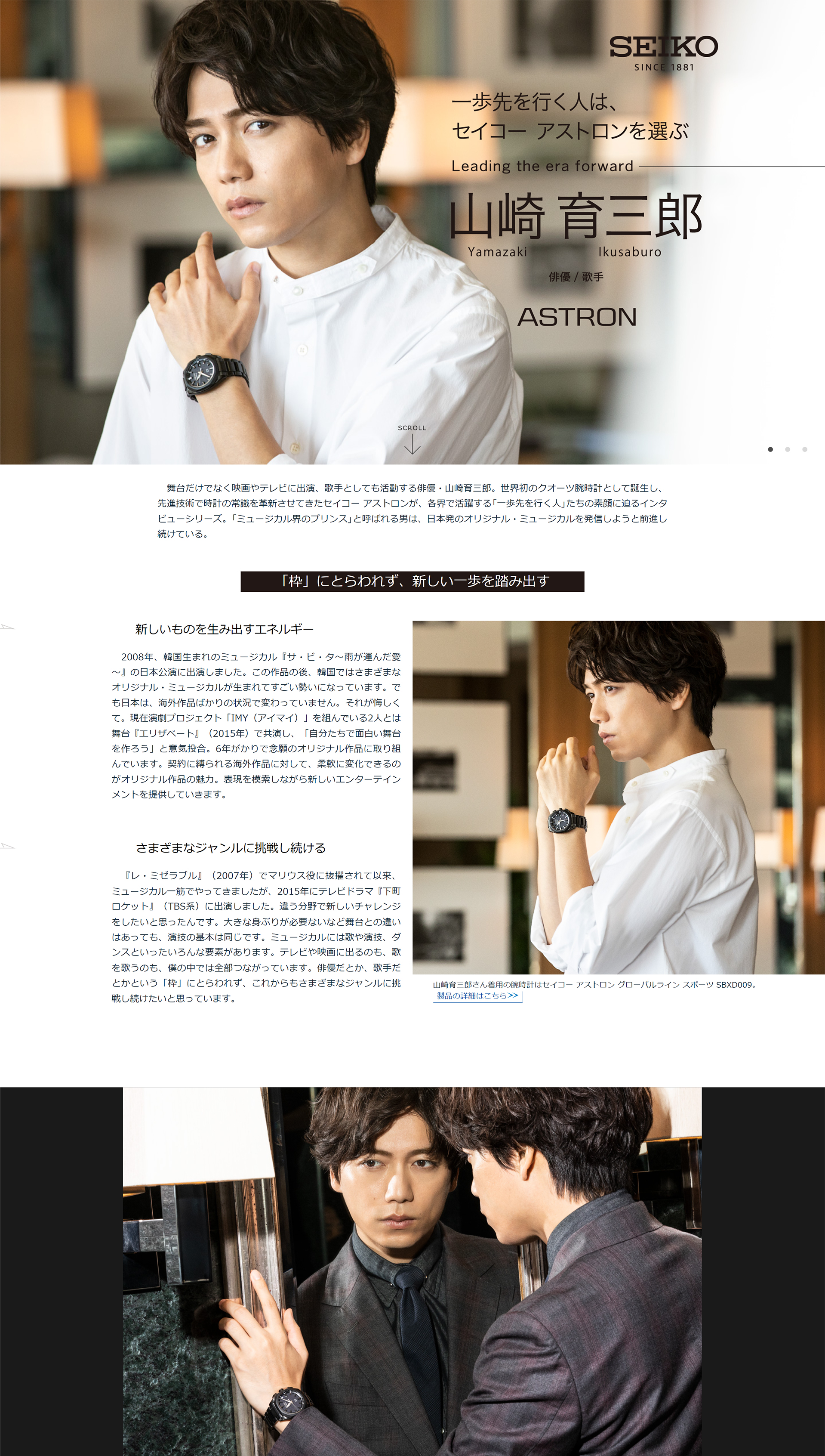

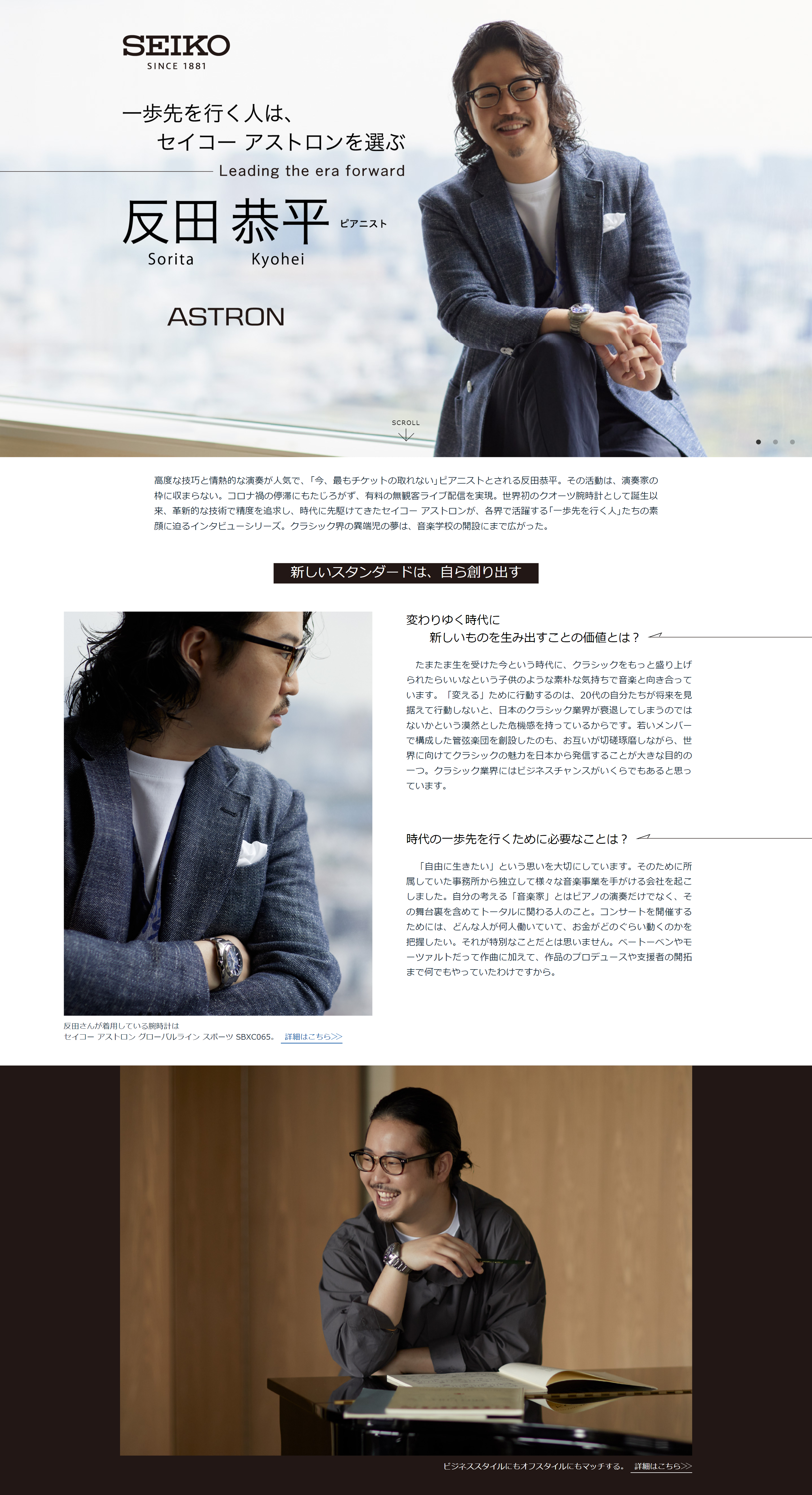

ウェブの世界では「ネイティブ広告」の一種として発展してきた「タイアップ広告」。「記事体広告」とも呼ばれる。昨年からスタートしたセイコーウオッチ「セイコー アストロン」「プロスペックス」のタイアップウェブ広告が、PVだけでなく確実な販促効果を生んでいるという。

革新の象徴、「アストロン」

――「アストロン」はどういうブランドか、お聞かせください。

有馬氏:「アストロン」は、1969年に発売された世界初のクオーツ腕時計「クオーツアストロン」をルーツに持つブランドです。それまで普及していたゼンマイと歯車で駆動する機械式時計から水晶振動子によって精度を制御することで格段に精度を向上させた「クオーツアストロン」は、世界に「クオーツ革命」と呼ばれるセンセーションを巻き起こしました。以後セイコー社内で「アストロン」の名は、革新の象徴として永久欠番ともいえるブランド名として扱われてきました。

セイコーウオッチ株式会社

国内セイコーマーケティング部

有馬広智 氏

それから40年以上を経て、再びその名を受け継いだのが「セイコー アストロン」です。セイコーでは1996年に電波修正時計、2005年には日米独の世界3エリアで標準電波が受信可能な「ワールドタイムソーラー電波時計」を発売してきましたが、電波時計は標準電波送信所のある国でしか電波による時刻修正機能が使用できない制約がありました。世界中どこでも正確な時刻を瞬時に示す機能を実現したのが、2012年に発売した世界初のGPSソーラーウオッチ「セイコー アストロン」です。「クオーツ革命」に次ぐ、「第2の革命」を起こすべく「アストロン」の名を復活させ、現代ではGPSソーラーに加えて、ソーラー電波機能を備えたラインアップを展開する我々の先進的な技術を集約した商品群です。

「セイコー アストロン」がふさわしい人のライフスタイルを訴求したい

――2021年から始められた広告シリーズの目的は?

有馬氏:「セイコー アストロン」の機能面の訴求は、発売から10年間、十分行ってきました。また、単に「正確な時刻を知る」ということであればスマートフォンでも可能な時代にあって、腕時計は人生の節目、ターニングポイントに自分自身のために購入したり、人から贈られたりするものになってきています。その時どんな腕時計を選ぶかは、その人のライフスタイルと深く関わります。「セイコー アストロン」は、どんな生き方をし、どんなこだわりを持った人と親和性が高いか。それを訴求することが、今回の広告の目的でした。

――「セイコー アストロン」は、どのようなライフスタイルの人たちが身につける腕時計なのでしょうか?

有馬氏:「アストロン」は、現状をブレークスルーしていこうという精神を持って生まれた腕時計です。初代の「アストロン」も現在の「アストロン」も、その開発には紆余曲折があり、開発に携わったメンバーおのおのが自らの限界を突破して、腕時計の新しい歴史を切り拓いてきました。「セイコー アストロン」は、そういうチャレンジングスピリッツを持った人、新しい時代を切り拓くパイオニア精神を持っている人々にこそ選んでいただきたい。30代、40代の次世代のリーダーがメインターゲットだと考えています。

新聞社と出版社のウェブサイトを使ったタイアップ広告の提案

――その「セイコー アストロン」の広告を読売新聞オンラインとのタイアップで実施した意図というのは?

有馬氏:訴求ポイントがライフスタイルになると、やはりコンテンツが重要になってきます。どんな人たちが「セイコー アストロン」を身につけ、活躍しているのか。「セイコー アストロン」を着用するシーンが見えてくるようなコンテンツを提供したいということからメディアとのタイアップ広告を選択し、複数のメディアからウェブを使ったコンテンツ制作の提案を募りました。

――ウェブを使った提案というのは、最初から決まっていたのでしょうか?

有馬氏:決めていました。昨年度は、デジタルプロモーションにシフトしていこうという方針があったのも理由ですが、30代、40代をターゲットにした「セイコー アストロン」を紹介するのであれば、デジタル媒体を使うのは必然だったからです。

――その中で読売新聞からの提案を選ばれた理由は何だったのでしょうか?

有馬氏:次世代のリーダーのライフスタイルを自社(新聞社)のウェブサイトだけでなく、出版社のウェブサイトを使ってオンタイムとオフタイムで紹介していこうという提案があったことが一つ。もう一つは、メディアの信頼性です。先ほどコンテンツが重要だと言いましたが、デジタルの場合、中身で違いを表現するのは難しい一方で、どのメディアに掲載するかは来訪者数やその属性など数値・データ的な側面でかなり如実に差が現れると考えています。読売新聞オンラインの場合は、信頼性の高さはもちろんですが、より幅広い層にもアピールできます。また、提案のあったOCEANS Webとの連携ですが、出版社が発行している雑誌のウェブサイトということで、視聴者像が見えやすいところがあります。それから、これまでの経験から、上がってくるタイアップ広告のクオリティも想像できるという信頼感もありますね。

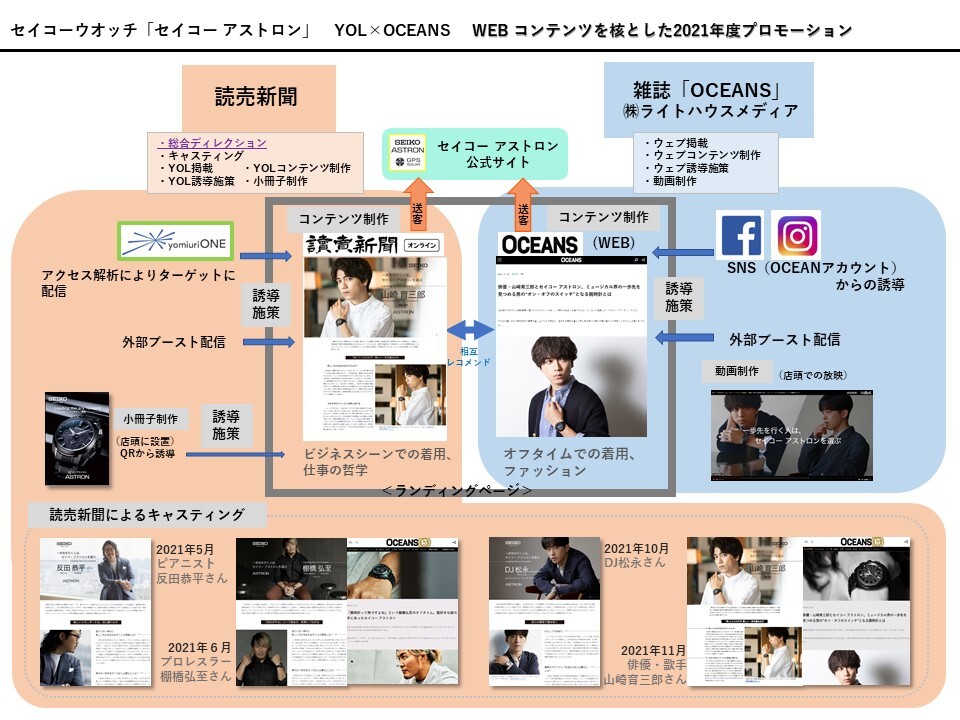

ブランドと親和性のある著名人のキャスティング

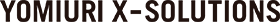

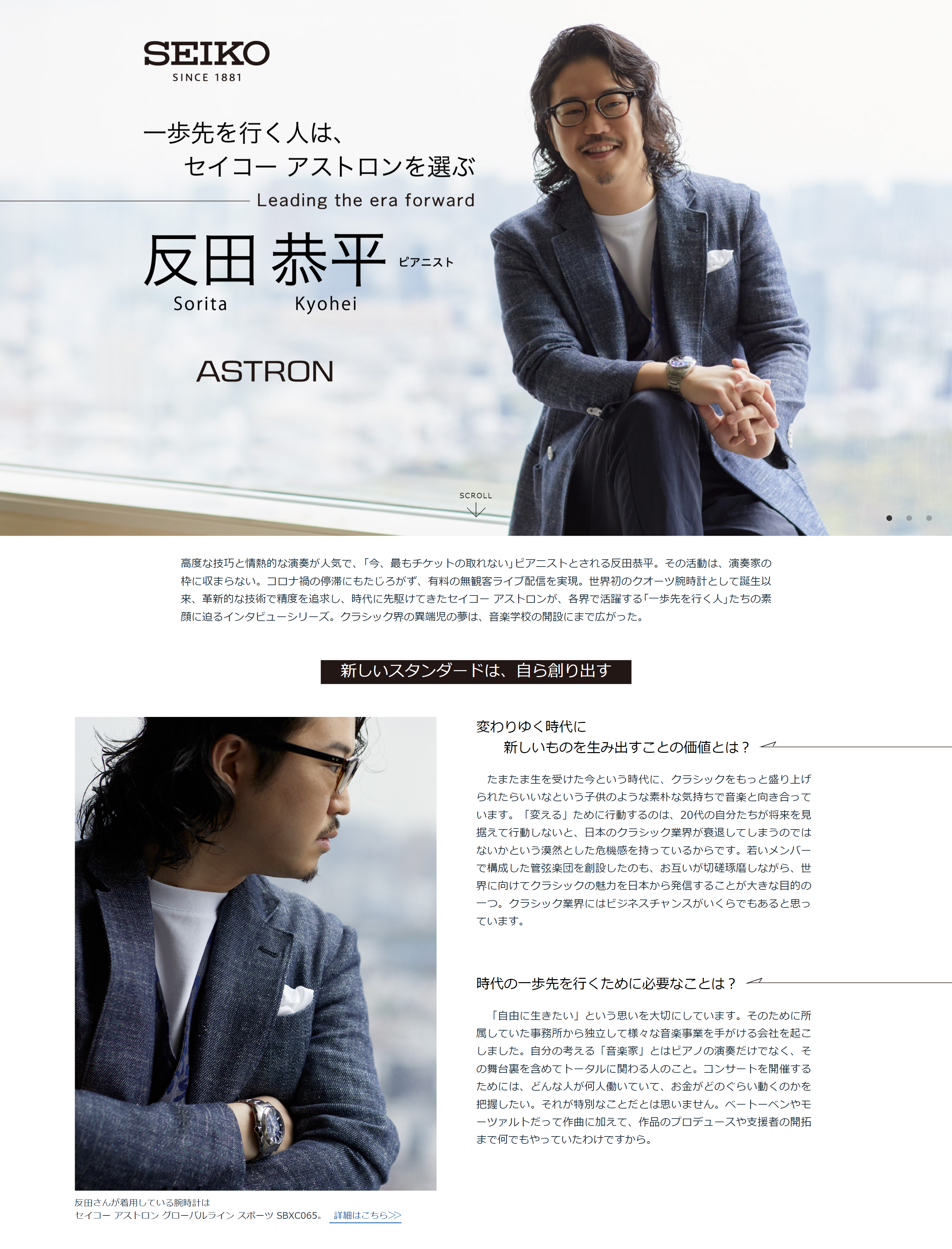

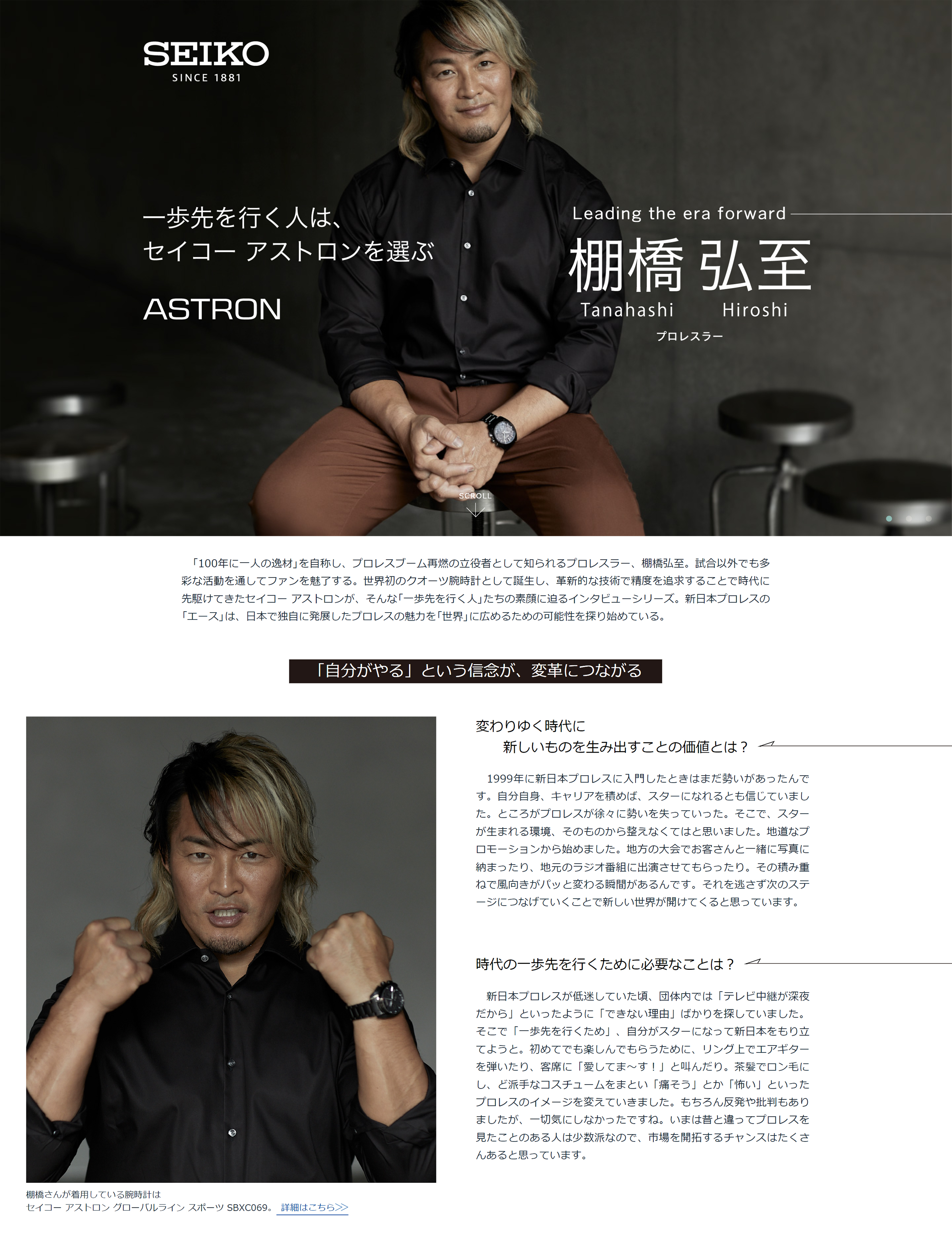

――2021年は反田恭平さん、棚橋弘至さん、DJ松永さん、山崎育三郎さんの4人の新しい世代を牽引するリーダーに登場いただきましたが、コンテンツ制作でこだわった点は何でしょう?

有馬氏:まさにその人選です。読売新聞から提案いただいた候補者は50人以上に上ります。重視したのはブランドとの親和性です。肩書きやジャンルに捉われず、時代を切り拓いていく生き方をしている新しい時代のリーダーに登場していただけたと思っています。例えば、最初に登場いただいた反田恭平さんはインタビュー後にショパン国際コンクールで2位になり広く知られるようになりましたが、27歳の若さで独自の音楽レーベルの立ち上げやオーケストラのプロデュースを行っています。ピアニストという枠にとらわれない型破りな活躍をされている方です。様々な条件がある中で、多彩な著名人をアサインできるというのも新聞社の力だと思います。

――店頭用に冊子と動画も制作されていますね。

有馬氏:デジタル広告は性質上、広告と店頭の間に距離ができやすい。それをつなぐものとして、今回のコンテンツの冊子と動画を制作して配布しています。

――2022年も「セイコー アストロン」の広告は継続されていますね。

有馬氏:今年は「セイコー アストロン」の中でも、この5月に新しく発売した「ネクスター」という、これまでよりさらに若い層を意識したシリーズに焦点を当てています。ライフスタイルとの親和性という基本的な考えは踏襲しつつ、今年は少し若めのキャスティングを心がけました。

また、今年は1人を深掘りして、前編、後編に分けて、年2人のスケジュールで展開しています。前期は、現役アスリートとしてだけでなく実業家としても活躍する大迫傑さんに登場していただいています。また、今年は店頭用に出演者のポストカード兼POPを制作し、コンテンツと店頭との一層の連動を図っています。

「セイコー アストロン」企画の販促効果から「プロスペックス」でも展開

――2022年は「プロスペックス」のタイアップ広告もスタートしていますね。

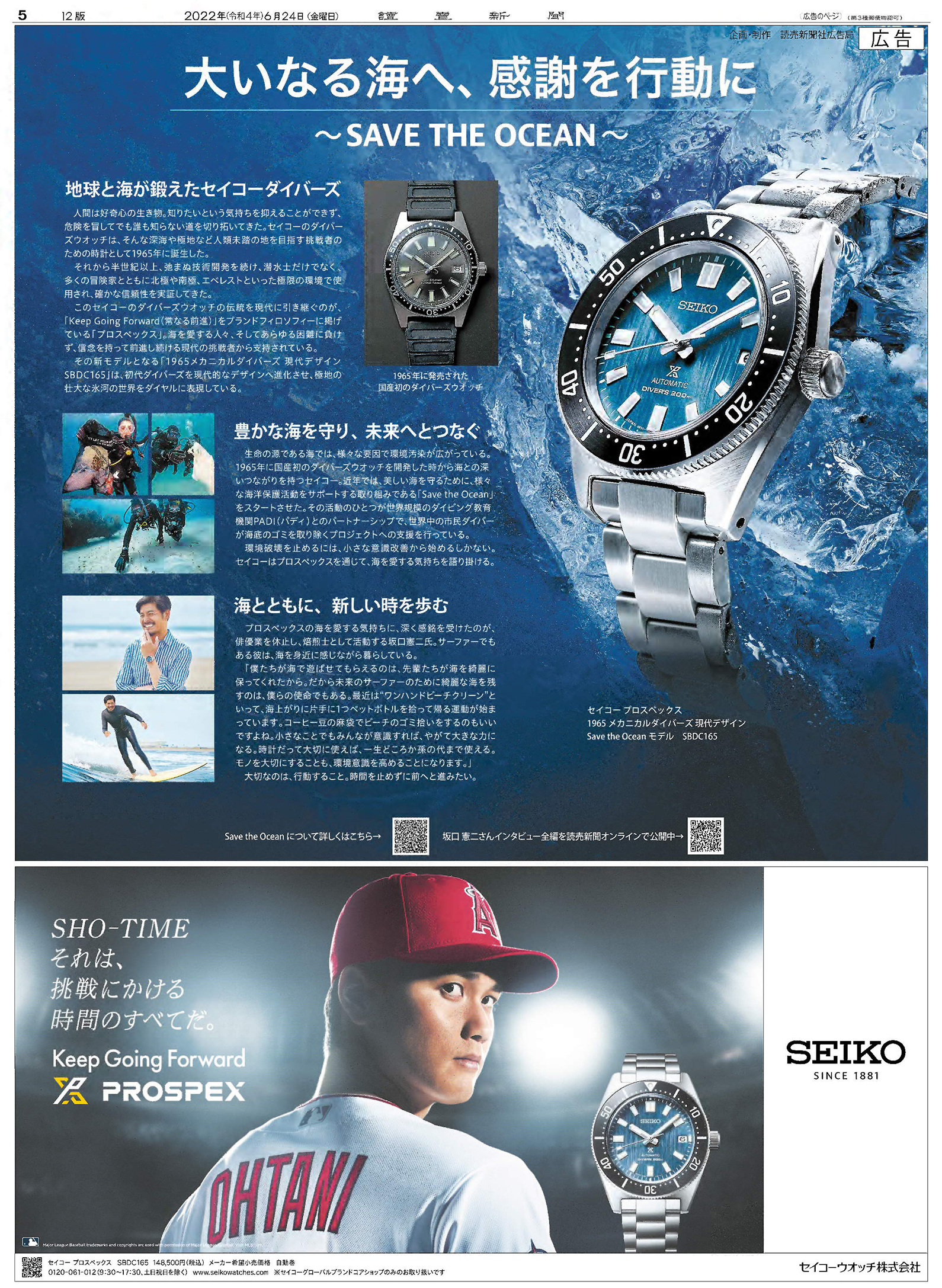

有馬氏:先進技術を象徴する「セイコー アストロン」に対して、「プロスペックス」はダイビングやトレッキングなど、スポーツ、アウトドアに対応する本格機能を備えたブランドです。「プロスペックス」は、1965年に作られた国産初のダイバーズウオッチがルーツになっています。各分野のプロフェッショナルに使っていただけるスペックを備えたブランドです。

「プロスペックス」をタイアップ広告で取り上げようと思ったきっかけは、昨年の「セイコー アストロン」のタイアップ広告の効果です。まだまだ店頭での販売の割合が大きい弊社にとって、デジタルでのタイアップ広告は直接的な実売や販促効果が測りにくい側面があります。ところが、昨年の「セイコー アストロン」のタイアップ広告は売り上げに確実に寄与したと手ごたえを感じられるレポートを何度も受けました。それで昨年末ぐらいから読売新聞に「プロスペックス」でも同じような展開ができないかをご相談していました。

――「プロスペックス」もライフスタイルの中で見せていくアプローチをとったのですか?

有馬氏:ただ、「セイコー アストロン」とは意味合いが違います。例えばダイバーズウオッチなら「600メートル潜れる」というような本格スペックを強調した方が広告のインパクトは強くなりますが、「ダイバーズウオッチ」と聞いただけで「自分とは関係のない商品」と捉えられてしまうこともあります。そこで、もう少し間口を広げたアプローチをとるべく、出演いただく方の日常を切り取り、そのライフスタイル=生き方に共感いただけるようなコンテンツを目指しました。

――坂口憲二さんは、まさに適任ですね。

有馬氏:坂口憲二さんは2018年に俳優活動を一旦休止し、今は千葉県の九十九里を拠点にコーヒーの焙煎士としての新たなチャレンジをしながら、趣味のサーフィンも続けています。そうしたオンオフの垣根を越えたシームレスな日々の過ごし方、生き方への共感が、「プロスペックス」の間口を広げてくれると思っています。

――タイアップ先の出版社も変えています。

有馬氏:今回はダイバーズウオッチということもあり、アウトドアファッション雑誌「GO OUT」のウェブサイトをパートナーに選びました。ダイバーズウオッチそのものの特性を訴求していくうえでは、もちろんダイビングシーンが最もわかりやすいのですが、なるべく広い間口を意識する中で、昨今のトレンドや多くの方がイメージしやすい点を加味して、アウトドアという広い切り口をテーマとしています。

――「プロスペックス」では新聞広告も使っていますが。

有馬氏:昨年デジタルにシフトしたことで見えてきたことがあります。デジタルだけのアプローチには限界もある、ということです。インターネットと距離の遠い人もいますし、デジタルで1,000万人に届けようとすると膨大なコストがかかってしまいます。昨年ウェブで展開したコンテンツは読み物としても成立するものだと思っています。ウェブで効果のあったコンテンツを新聞広告で展開したらどういう化学反応が起きるか。それを試したかったんですね。

2022年6月24日全国朝刊

リアルイベント・社会貢献も視野に

――今後、どのような展開を考えていますか。

有馬氏:コンテンツには手応えを感じているので、今の考え方、コンセプトはキープしながら、コンテンツをきっかけにした読者参加型のイベントなどへ発展できないかと考えています。リアルとオンラインを繋いでいくことが、今後は重要になると思っています。

――坂口憲二さんのインタビューにも、サーファーの間に「ワンハンドビーチクリーン」という海上がりに片手に1本ペットボトルを拾って帰る運動が広がっているという話が出てきましたね。

有馬氏:冒頭申し上げたように、単に商品の紹介だけをすればいい時代は過ぎ、これからの広告は読者や視聴者、消費者と双方向のコミュニケーションを図っていく必要があると思います。そうした流れの中で、例えば自社製品を育んでくれた地域や自然環境に還元する活動を読者の方々と共に実現していくなど、従来の広告像を超えた取り組みも考えていきたいですね。