「世の中にルビを増やす」

ルビの日(6月2日)に新聞広告を掲載

“社会にふりがな(ルビ)を適切に増やすことで、あらゆる人が学びやすく、多文化が共生する「ルビフル」な社会づくりを目指す”というユニークなミッションの元に2023年に設立されたルビ財団が、6月2日(ルビの日)に新聞広告を掲載した。「ルビは好奇心のバリアフリー」というメインコピーに込められたルビへの思い、出版業界にとどまらず一般企業を巻き込み始めたルビ財団の活動について聞いた。(本記事も総ルビでお伝えします)

一般財団法人 ルビ財団 代表理事 伊藤 豊 氏

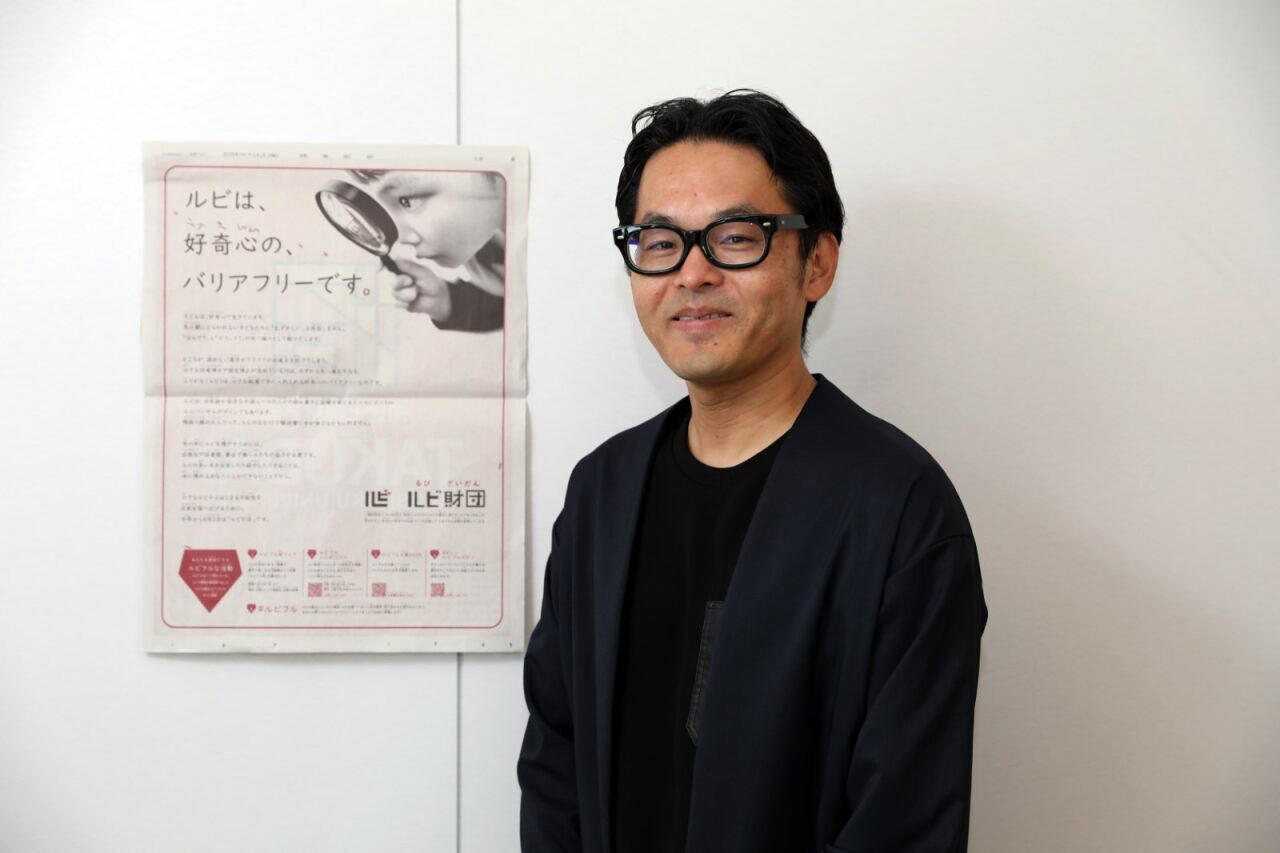

2025年6月2日「ルビの日」朝刊掲載

「世の中にルビを増やす」啓発活動の本格スタートは新聞広告で

――6月2日に掲載された新聞広告の「ルビは、好奇心の、バリアフリーです。」というメッセージは読者を立ち止まらせるのに十分なインパクトと新鮮さでした。広告掲載の背景をお聞かせください。

「世の中にルビを増やす」というシンプルな目的で設立したのが「ルビ財団」です。設立は2023年5月で、2年近くにわたり、さまざまな試みをしてきましたが、6月2日を「ルビの日」として制定し、世の中にルビを広める本格的な啓発活動をスタートするに当たり、社会に対して強いメッセージを出す必要がある。それには新聞広告が最もふさわしいと思いました。

――なぜ今「ルビ」なんでしょうか。「ルビ財団」設立の経緯を改めて教えてください。

ルビ財団のファウンダー(設立者)はマネックスグループ代表の松本大です。松本さんのご両親が出版社勤務で、幼い頃、手の届くところにさまざまなジャンルのルビ付きの本が置かれていました。それで世界が広がったという原体験があり、いつか総ルビの本の図書館を作りたいという夢を持っていました。一方、私はスローガンという会社を創業(現在、東証グロース上場)してから17年間社長を勤めたところで引退し、今度はなにか非営利的な活動をやりたいなと思っているところでした。松本さんにお会いしたときにそのことを話したら、「ルビをやろう」と誘われたのです。一瞬面食らったのですが、私にも小学校低学年の娘がいて、漢字が難しくて本を読むのを諦めているシーンを目の当たりにしていましたし、誰もやったことがないことをやりたいという私自身の考えにも合致し、意気投合したというのが出発点です。ですから、社会課題解決のためにルビ財団を作ったというより、ルビを増やすという目的ありきで仲間が集まって活動を始めた、というちょっと変わった成り立ちの財団です。メンバーも私を含め全員兼業なんです。

活動が広がるきっかけになった「ルビフル本フェア」

――これまでどのような活動をしてきたのでしょうか。

最初にアプローチしたのは出版社です。しかし、出版社勤務の知人からは「一般の本にルビを振らないのはマーケットニーズがないから。児童書などルビが必要な本にはすでに振っている」とつれない返事が。加えて、漢字が読める人にとってルビは邪魔という意識もあって、本にルビを振ることによって、今本を買ってくれている読者が離れていくという懸念もあるというのです。

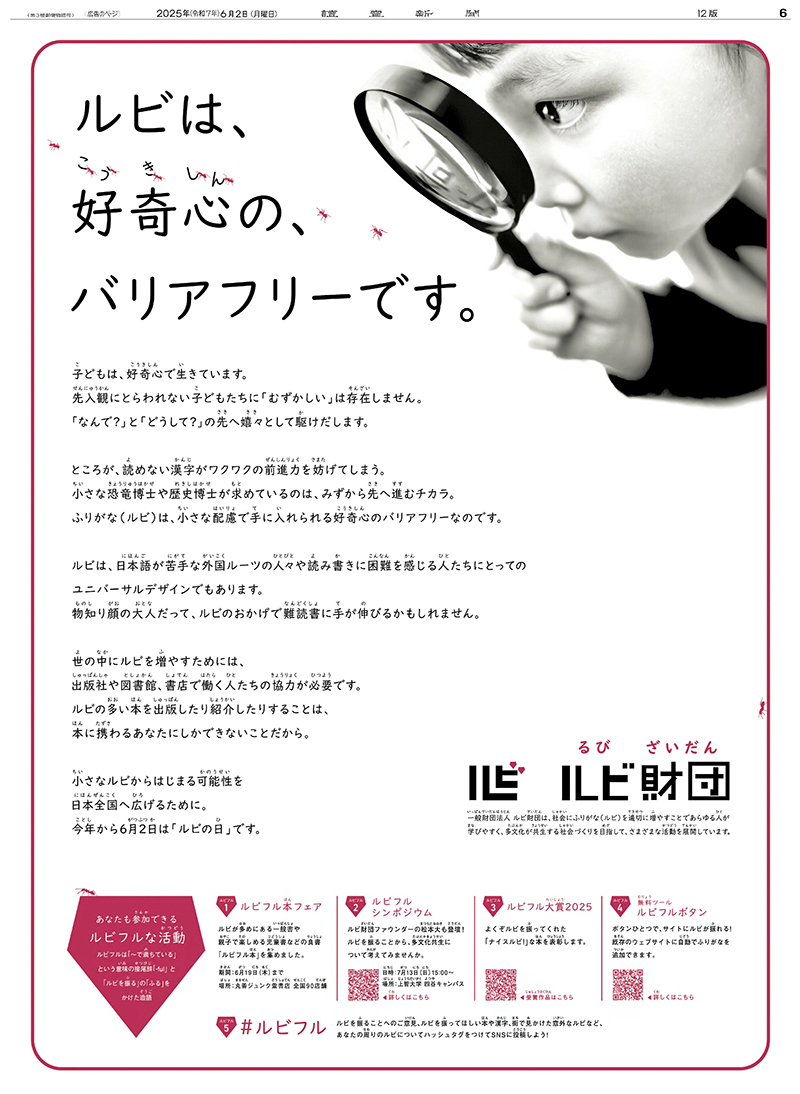

出版社へのストレートなアプローチはなかなか難しそうだということが分かったので、次に着手したのが「ルビフルボタン」の開発と無償提供でした。ルビフルボタンは、WebサイトのHTMLソース上にコードを一行追加するだけで、ルビのオン・オフボタンが実装できるというものです。

画面隅の「ルビOFF・ルビON」ボタンを押すことでルビ表示のオンオフができる。ルビフル財団のHPから

しかし、今でこそ少しずつ利用サイトが増えているものの、当初はWebサイトとシステムを管理する人が別ということもあって、なかなか普及しませんでした。

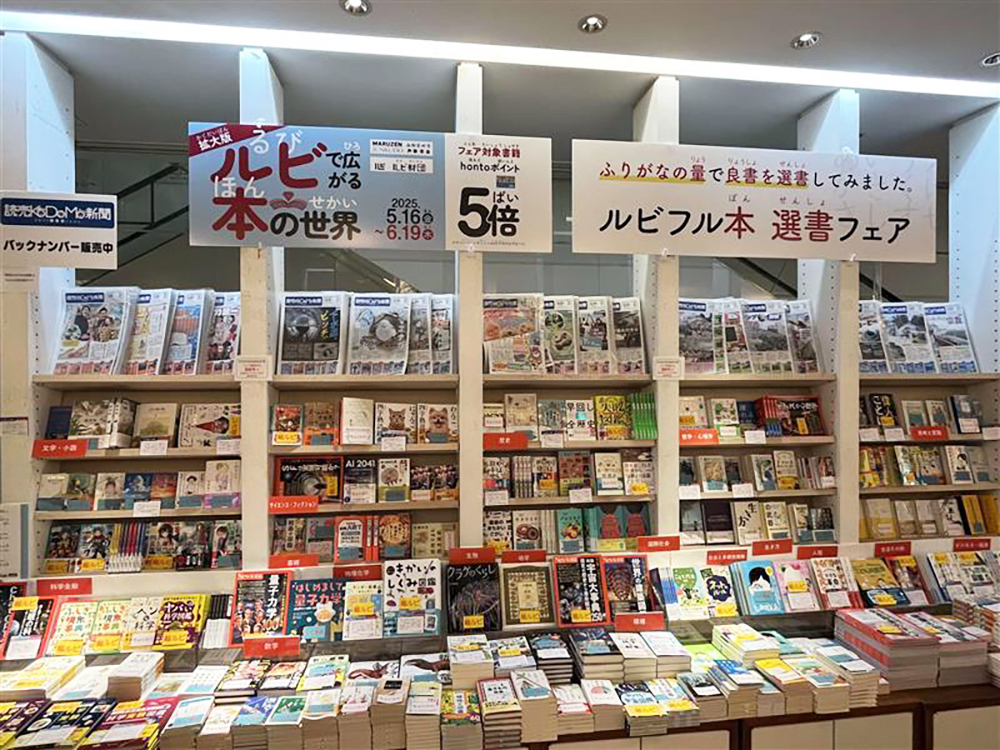

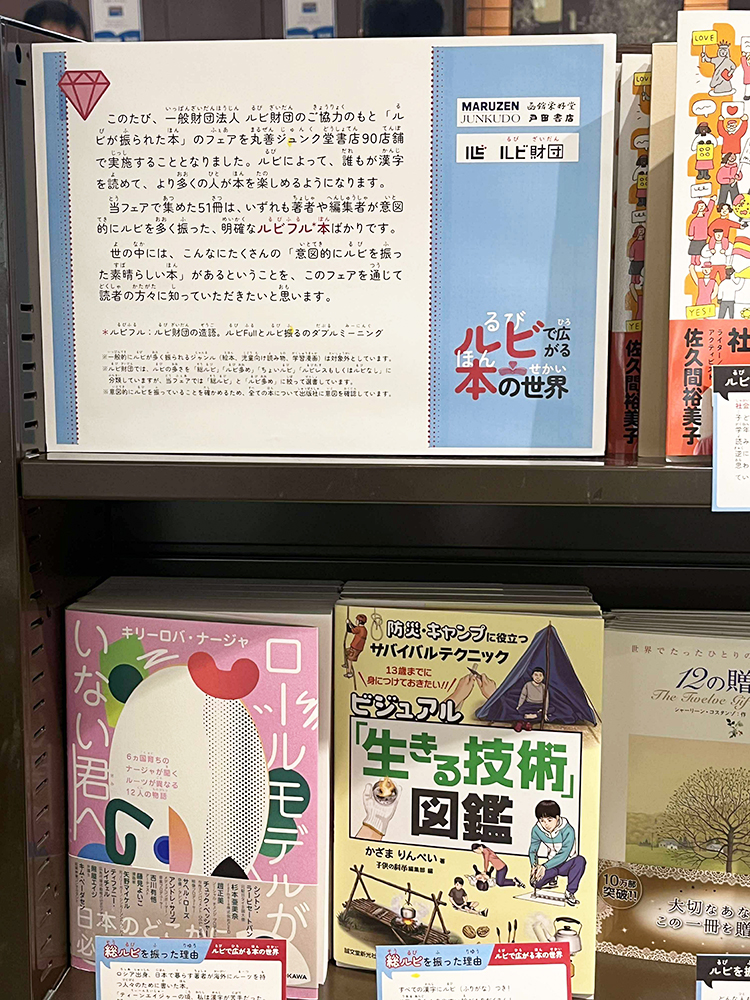

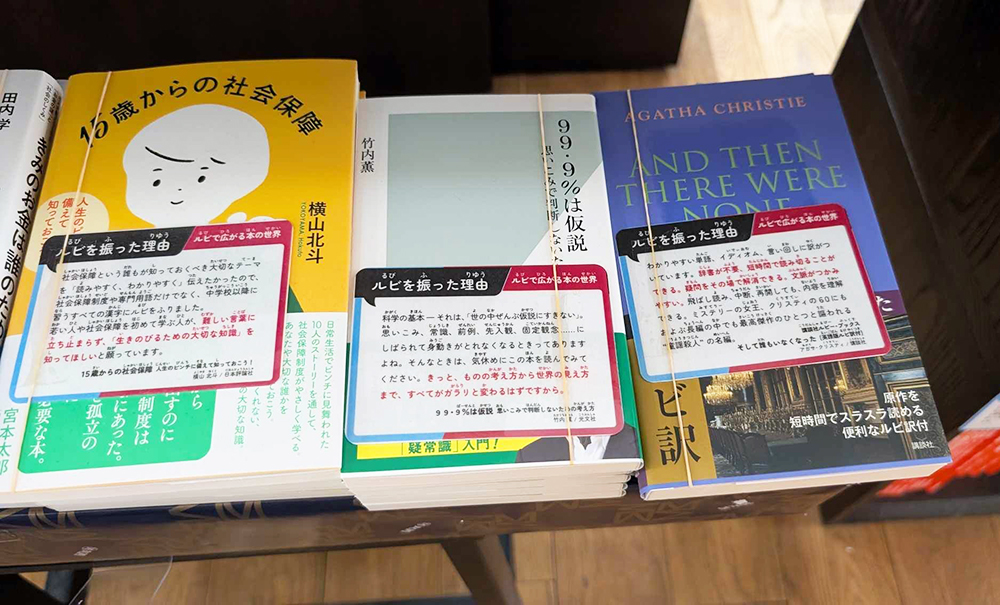

次に試みたのが書店へのアプローチです。書店でルビが振ってある本が売れれば出版社もルビ付きの本を出版してくれるようになるのではないかという発想です。ルビ本のフェアを書店に提案しようということになってからというもの、私は丸善・丸の内本店に足しげく通い、最初は科学ジャンルの棚の本を一冊ずつ開いていってはメモを取り、78冊のルビのある本のリストを作りました。大人も子どもも楽しめる「ルビフル本」の選書です。それを書店の店長のところに持って行って、ルビのある本選書フェアをやっていただけないかという提案をしました。そうやってやっと実現にこぎつけたのが2024年9月に丸善・丸の内本店で実施した「ルビフル本フェア」でした。

このフェアが大変に好評で、2025年5月には丸善ジュンク堂書店90店舗に拡大してフェアを開催しました。ルビ財団が世の中に認められたと感じた最初の活動でした。

「ルビフル本」から社会課題解決手段としての「ルビ」へ

――2025年は「ルビフル大賞2025」「ルビフルシンピジウム」も開催していますね。

「ルビフル本フェア」をきっかけにさまざまなアイデアが出てきました。ルビがあるからこそ届いた一冊を称える「ルビフル大賞2025」、ルビに関係するさなざまな社会課題を考える「ルビフルシンピジウム」もそうしいった活動の一つです。

新聞広告掲載と同じ「ルビの日」の6月2日に発表したのが「ルビフル大賞2025」です。第1回のグランプリには「サッカードリブル解剖図鑑」(三笘薫/エクスナレッジ)と「Newton 別冊 精神科医が語る発達障害のすべて」(ニュートンプレス)が選ばれました。通常はルビが振られないスポーツ書や科学専門書にルビが振られることによって、専門用語の不慣れな大人から子どもまで隔てなく読めるようになり、するとおのずと興味が持てるようになるようです。

――「ルビフルシンピジウム」を開催しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

ルビ財団のWebサイトには一般の方から応援メッセージや意見が多数寄せられます。ギフテッドのお子さんをお持ちの親御さんから感謝のメッセージが届いたり、ディスレクシアという漢字の読み書きに障害がある方からの連絡があったりと、これまでルビの裾野が広いことを実感させられてきました。そこで、一般の人たちが参加できるようなシンピジウムを開催することで、ルビに関わる新しい気づきやコミュニティーの形成につながるのではないかと考えたのです。第1回の「ルビフルシンピジウム」は、7月13日に上智大学四谷キャンパスを会場に、「どうなる? これからの多文化共生」をテーマに掲げて開催しました。

外国人労働者が増える中で、外国がルーツの子どもたちの教育や留学生の就業にまつわる課題、そこに果たすルビの役割が話し合われました。

いま気付かれつつあるルビの価値

――今後の活動や計画について聞かせてください。

一つは、「ルビフル大賞」を通して出版社や書店の皆さんと一緒にルビのある本を増やしていく活動を今後も推進していきたいと思っています。「本屋大賞」のように、出版社の皆さんが「ルビフル大賞」を目指して本を作ったと言われるくらいの賞に育てていきたいと思っています。

二つ目は「ルビフル本フェア」の拡大です。今はまだ丸善ジュンク堂書店だけなので、今後は全国の書店に広げていきたいと思っています。

三つ目は「ルビフルボタン」のバージョンアップと利用拡大です。2025年3月にキッズサイトの独自調査を実施したのですが、ルビのあるサイトは30%程度しかありませんでした。一般企業だけでなく、県などの自治体のキッズサイトもついてないところが多いのです。

それから最近は、社内で使っているマニュアルにルビを振りたいという相談がコンビニや飲食業などから多数来ています。店員に外国の方が増えていることが大きな要因です。

また、ルビに関するエビデンスやデータもよく求められるようになりました。海外製のアプリにルビ機能を持たせたいので、本国を説得するためのデータはないか。国内の出版社からも、ルビ付きの本を出版したいので、社内を説得する材料はないかなどの問い合わせがあります。そうしたルビに関するデータの整備も今後行なっていく予定です。

――新聞社も「読売KODOMO新聞」など子ども向け新聞にはルビを振っていますが、今後、新聞社に期待することはありますか。

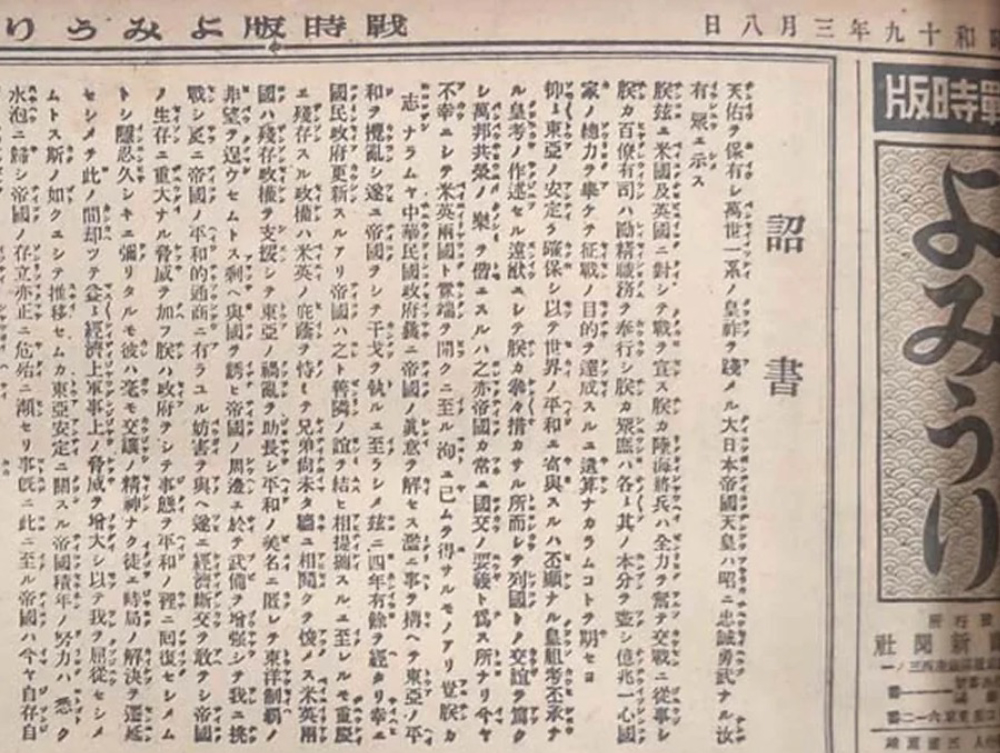

明治・大正期の新聞にはルビが付いていましたね。実は、ルビ財団最初の新聞広告を読売新聞に掲載したのには理由があります。何紙か広告掲載の候補に挙がっていたのですが、調べると読売新聞は1874年の創刊当時、漢字によみがなを振った画期的な庶民のための新聞として発行され、「ふりがな新聞」という新聞名も候補になっていた。ルビ財団のメッセージを伝え、活動を知ってもらう新聞としてふさわしいと思った理由です。

米英への宣戦布告を掲載した1944年3月8日の新聞「戦時版よみうり」。ルビがすべての漢字に振られている

今回新聞広告を掲載したのは、活動を本格的に開始するにあたり、「世の中にルビを増やす」という私たちの活動の意義を世の中に広く知ってもらうことが必要だと考えたからです。今まで社会にはない価値に気づいてもらうという意味では、意見広告みたいなものと言ってもいいかもしれません。広告掲載後、多くの人から反響があり、そういう社会的メッセージを伝える媒体は新聞を措いてないと思います。